CMA认证(中国计量认证)是我国检测机构和实验室出具具有法律效力报告的“通行证”,广泛应用于食品安全、环保监测、产品质量监督等领域。然而,CMA的权威性并非凭空而来,它深深植根于中国的法律法规体系,特别是《中华人民共和国计量法》和《中华人民共和国认定认可条例》。这些法律如何为CMA保驾护航?它们如何确保检测报告的公信力?本文将深入剖析CMA的法律依据,解读相关法规的保障机制,并结合案例提供实用洞见,助你全面理解CMA的法律基石!

一、CMA认证概述

CMA(China Metrology Accreditation)是由省级以上市场监督管理部门依据《计量法》颁发的资质认证,证明检测机构符合GB/T 27025(等同ISO/IEC 17025)标准,具备出具法定检测报告的能力。CMA报告带有“CMA”标志,具有法律效力,可用于监管、司法鉴定和市场交易。以下通过法律视角,解析其权威性的根源。

二、《中华人民共和国计量法》中CMA的法律依据

1. 法律背景

《中华人民共和国计量法》(1985年颁布,2018年修订)是规范计量活动、确保检测结果准确可靠的根本法律,为CMA认证提供了核心依据。其目标是维护国家计量秩序,保护消费者权益,促进经济和贸易发展。

2. CMA的具体条款

- 第22条:明确“为社会提供公证数据的检测机构,必须经省级以上人民政府计量行政部门考核合格”。

- 解读:这是CMA认证的直接法律依据,要求检测机构通过资质认定(即CMA),才能出具具有法律效力的报告。考核内容包括技术能力、管理体系、设备校准等,符合GB/T 27025标准。

- 案例:某食品实验室未获CMA,报告被市场监管部门驳回,罚款10万元。

- 第21条:规定计量器具需依法检定或校准,溯源至国家基准。

- 解读:CMA认证要求实验室设备校准溯源至SI单位,确保检测结果可靠,支撑报告的法律效力。

- 案例:某环境实验室因校准证书缺失,延误CMA获证2个月。

- 第26条:对提供虚假数据的行为,规定行政处罚,甚至追究刑事责任。

- 解读:强化CMA报告的真实性,保障其公信力。

- 案例:某检测机构伪造CMA报告,依据《刑法》第229条被判3年有期徒刑。

3. 法律作用

《计量法》为CMA认证奠定了法定地位,明确了检测机构的准入门槛和技术要求,确保报告在监管、司法和贸易中的可信度。CMA成为连接实验室能力与法律效力的桥梁。

三、《中华人民共和国认定认可条例》对CMA的规定

1. 法律背景

《中华人民共和国认定认可条例》(2003年颁布,2016年修订)是规范认证和认可活动的专门法规,补充《计量法》,进一步细化CMA的管理和监督。其目标是规范市场秩序,提升检测行业公信力。

2. CMA的具体条款

- 第16条:规定“依法设立的检验检测机构,应当取得资质认定(CMA),方可从事规定的检验检测活动”。

- 解读:重申CMA是检验检测机构的法定资质,未获CMA的机构不得出具公证报告。

- 案例:某建材检测机构因无CMA资质,报告被客户拒收,损失50万元订单。

- 第17条:明确资质认定的条件,包括人员、设备、场所、管理体系等,需符合RB/T 214-2017要求。

- 解读:为CMA申请提供具体标准,强调技术能力和QMS(质量管理体系)。

- 案例:某实验室因QMS运行不足3个月,被要求整改。

- 第22条:规定市场监管部门对CMA机构的监督检查,包括年度报告、能力验证(PT)和现场评审。

- 解读:确保CMA机构持续合规,维护认证权威性。

- 案例:某实验室因未及时提交PT报告,被暂停CMA资质3个月。

- 第60条:对未取得CMA资质擅自检测、提供虚假报告等行为,规定罚款5万-20万元,情节严重者吊销资质。

- 解读:通过严厉处罚,保障CMA报告的真实性和法律效力。

- 案例:某检测机构伪造数据,罚款15万元,吊销CMA。

3. 法律作用

《认定认可条例》细化了CMA的申请、监督和处罚机制,明确了市场监管部门的职责,形成从准入到维护的闭环管理,强化了CMA的法定权威。

四、相关法律法规如何保障CMA的权威性

除了《计量法》和《认定认可条例》,其他法规和政策进一步巩固了CMA的法律效力,构建了多层次保障体系:

1. 配套法规

- 《检验检测机构资质认定管理办法》(国家市场监管总局令第39号,2015年)

- 作用:细化CMA申请流程、评审标准和监督要求,明确QMS运行3个月、PT满意等条件。

- 案例:某实验室按管理办法准备,6个月获CMA,节省2万元整改费。

- 《产品质量法》(1993年颁布,2018年修订)

- 作用:要求产品质量检测报告具法律效力,间接强化CMA的必要性。

- 案例:某电子产品因CMA报告合格,顺利通过市场监管检查。

- 《食品安全法》(2009年颁布,2021年修订)

- 作用:规定食品检测需由CMA资质机构进行,保障公共安全。

- 案例:某食品企业因CMA报告证明合规,避免50万元罚款。

2. 技术标准

- GB/T 27025(等同ISO/IEC 17025)

- 作用:为CMA提供技术依据,确保实验室能力国际接轨。

- 案例:某环境实验室按GB/T 27025验证方法,获CMA和CNAS双认证。

- RB/T 214-2017

- 作用:结合中国法规,指导CMA申请,规范QMS和PT。

- 案例:某实验室参考RB/T 214模板,节省1个月准备时间。

3. 监督与处罚

- 市场监管部门的监督:通过年度检查、随机抽查、投诉调查,确保CMA机构合规。

- 案例:某实验室因未更新设备校准,被责令整改,花费5000元。

- 法律责任:虚假报告可能触发《刑法》第229条,判3-7年,震慑违法行为。

- 案例:某机构伪造CMA报告,负责人被判5年。

4. 国际互认

- ILAC-MRA:CMA常与CNAS结合,报告获国际认可,增强贸易竞争力。

- 案例:某建材实验室的CMA+CNAS报告被欧盟采信,省10万元检测费。

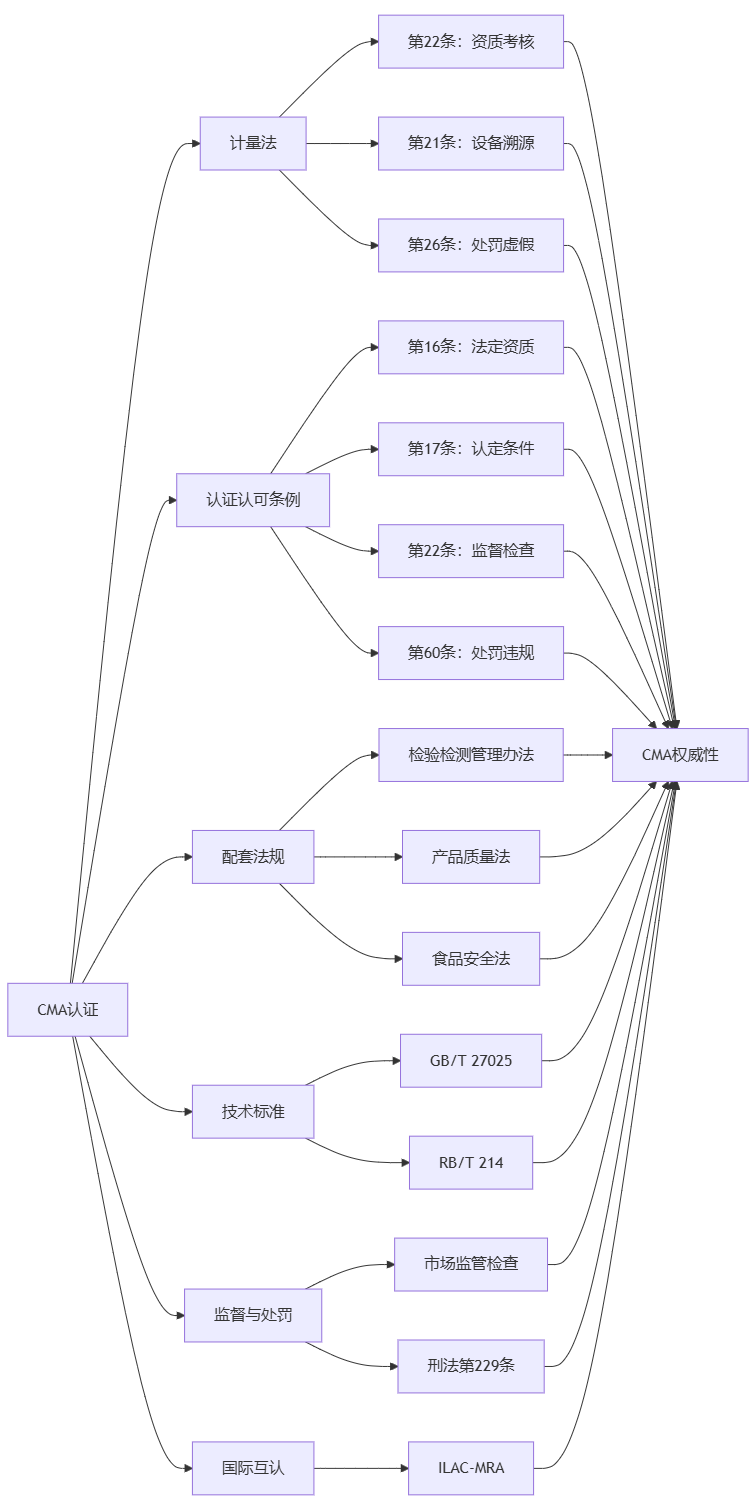

流程图:法律法规保障CMA权威性

五、案例分析与启示

- 案例1:食品实验室合规获益

- 背景:某食品实验室按《计量法》第22条和《认定认可条例》第17条准备,获CMA资质。

- 结果:报告被市场监管部门采信,证明产品合规,赢得1000万元合同。

- 启示:严格遵循法规,规范QMS和PT,确保认证成功。

- 案例2:检测机构因违规被罚

- 背景:某检测机构未获CMA擅自出报告,违反《认定认可条例》第16条。

- 结果:罚款10万元,吊销营业资质。

- 启示:无CMA资质不得开展公证检测,违法成本高。

- 案例3:国际贸易中的CMA优势

- 背景:某电子实验室结合CMA和CNAS,报告获ILAC-MRA互认。

- 结果:免去海外检测,节省8万元,赢得欧盟订单。

- 启示:CMA的法律效力结合国际互认,助力市场竞争力。

六、实用建议

- 熟读法规

- 学习《计量法》第22条、《认定认可条例》第16-22条,掌握CMA要求。

- 案例:某实验室提前研读,节省1个月材料准备。

- 规范准备

- 按RB/T 214搭建QMS,运行3-6个月,记录PT和校准。

- 案例:规范QMS,节省2万元整改费。

- 查资质

- 通过市场监管总局核查PT/校准机构,避整改(1万-3万元)。

- 案例:核查资质,节省5000元。

- 合规运营

- 定期内审、PT,接受监督检查,避免暂停资质。

- 案例:实验室年度PT,保持CMA有效。

- 警惕虚假

- 确保数据真实,避《刑法》第229条风险。

- 案例:规范数据,避15万元罚款。

七、总结

CMA认证的法律基石源于《计量法》和《认定认可条例》,前者确立其法定地位,后者细化管理与监督。配套法规(如《检验检测管理办法》)、技术标准(如GB/T 27025)及国际互认(ILAC-MRA)进一步保障其权威性。CMA报告的法律效力得益于严格的准入、监督和处罚机制,申请耗时6-12个月,费用5万-20万元。

行动计划:

- 学习法规:熟读《计量法》、《认定认可条例》。

- 准备QMS:运行3-6个月,记录PT。

- 核查资质:用市场监管总局官网。

- 申请评审:提交材料,模拟评审。

- 维护合规:预算1.5万/年,持续PT。

希望这篇解读助你掌握CMA的法律依据!如需特定案例或申请指导,请提供详情,我将进一步优化!

声明:

1. 文档由中国合格评定国家认可委员会(CNAS)发布的所有认可规范类文件(包括但不限于各类认可规则、认可准则、认可指南和认可方案、认可说明及技术报告等),其版权均归CNAS所有,CNAS对其享有完全的著作权及与著作权有关的权利。

文档仅限学习研究使用,请在下载后删除。